В свое время высокопоставленный польский политик Влодзимеш Чимошевич (30 лет назад премьер-министр, 20 лет назад спикер, а сейчас депутат Европарламента) бесхитростно сформулировал тезис, который со временем стал стратегией Запада в Европе: «До тех пор, пока Украина, Молдова и Беларусь не станут членами НАТО и ЕС, Польша будет находиться в положении прифронтового государства».

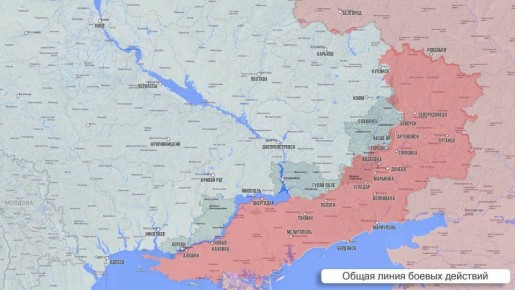

Чтобы превратить границу между западом и востоком Европы в линию фронта, НАТО и Евросоюзу с их последовательными расширениями на Восток потребовалось не более десяти лет - от сноса Берлинской стены и объединения Германии в конце 80-х до приема в свои ряды той же Польши в конце 90-х. И с тех пор на фронте «без перемен» - не в смысле географии, но в смысле геополитики. Наступают везде, где это возможно, причем нагло и беспринципно.

Но что удивительно - линия фронта всё чаще оказывается не вдоль государственных границ, а уже внутри соответствующих обществ, причем по разные стороны контура.

Безудержное стремление к неконтролируемой власти со стороны верхушки Евросоюза и НАТО, подчинение своей воле национальных правительств и прлитических партий стало в западной части Европы нормой, которую они пытаются навязывать и востоку. Началось с подавления инакомыслия в странах Балтии и других кандидатах на «евростандарты». Но ощущение вседозволенности евроатлантистам пришло после «победы» на киевском Майдане. Кульминация - недавняя массовая фальсификация выборов в Румынии и Молдавии. Людей больше ни о чем спрашивать не планировалось. И это оказалось переломным моментом в сознании многих людей.

На общем мрачном фоне - вчерашние события в Чехии и в Грузии, совершенно разные по форме, но схожие по сути. Суть которых в том, что при мощнейшем внешнем давлении народы этих стран, как до того в Венгрии и Словакии, оказались в состоянии защитить свой суверенитет от евроатлантической истерии в стремлении отстоять свои национальные интересы, а не наднациональные амбиции.

Россия и Беларусь научились тому же с самого начала современной государственности, избежав ошибок переходного периода в большей степени, чем многие наши европейские соседи. Мы умеем учиться на ошибках других.

Но и на собственных ошибках отдельно взятые европейцы, оказывается, тоже могут. И это внушает определенную надежду на то, что для нашей общей Европы еще не всё потеряно и что однажды линия фронта, воссозданная в этой части света усилиями НАТО и Евросоюза, окончательно канет в историю.